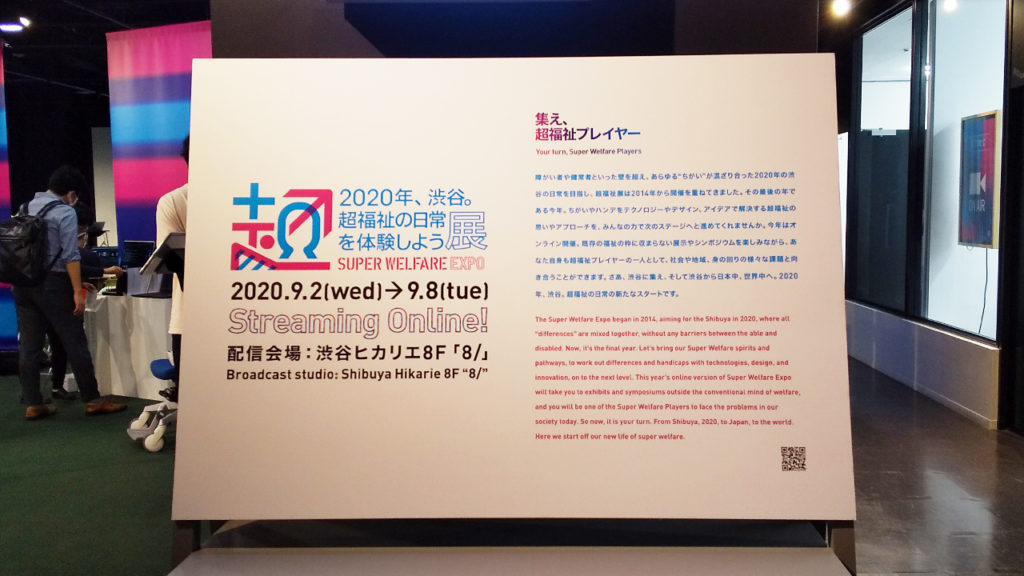

2020年9月8日、Puenteは渋谷ヒカリエを中心に開催された超福祉展に参加させていただきました。

今年で最後となる「2020年、渋谷。超福祉の日常を体験しよう展(超福祉展)」。取材当日の8日は、その最終日にあたります。

今回は、開催前から各種メディアやSNSで話題となっていた同展示会に関するリアルなレポートをお届けします!

なお、超福祉展の広報として取材時にご対応いただいたのは株式会社LUYLの代表取締役CEOである布施田さんでした。LUYLが展開するMana’olanaは、以下の記事もご参照ください。

目次

超福祉展とは

超福祉展は、2012年に開催されて以来、現在まで定期開催してきた展示会です。表参道・BA-TSU ART GALLERYや青山・国際連合大学前広場などでの開催からスタートし、2014年からは渋谷ヒカリエを中心に、様々な企画が開催されてきました。

障害を持った当事者や福祉に対して、必ずしも私たちのすべてが前進的なイメージを持っているわけではありません。そうした実情を踏まえ、「心のバリア」を取り除き、これまでにない枠組みで福祉を語る場所を生み出したのが超福祉展です。

超福祉

ハンディキャップがある人=障害者が、健常者よりも「カッコイイ」「カワイイ」「ヤバイ」と憧れられるような未来を目指し、「意識のバリア」を「憧れ」へ転換させる心のバリアフリー、意識のイノベーションを“超福祉”と定義します。

(参照元|超福祉展とは)

超福祉展で提供されるコンテンツは「展示」や「シンポジウム」、「ワークショップ」など様々です。

今年は新型コロナウイルスの影響もありましたが、オンラインでの開催も取り組んでおり、当日の模様はYouTubeで無料公開されています。

また、今回の超福祉展ではHERALBONYと連携し、期間限定のポップアップを渋谷スクランブルスクエアにて開催中です。

展示

渋谷ヒカリエでの展示では、多くの企業や団体が製品・プロダクトを出展していました。ここでは、そのうちの8点をご紹介していきます。

Microsoft Seeing AI

Seeing AIは、マイクロソフト社が視覚障害のある方に向けて開発したiPhone用無料アプリです。

インストール後、アプリを起動して対象にカメラをかざすと、情報を読み取ったうえで音声説明を行ってくれます。

自分の近くにいる人はどのような行動をとっているのか、目の前にある文字や物体は何なのか、アプリが伝えてくれるので、日常生活はもちろん働く場でも活躍が期待できます。

ウェルツ-EV/ウェルツ-self

Weltz(ウェルツ)は、株式会社オカムラと佐賀大学の共同研究によって生み出されたオフィスチェアです。

座ったままでのストレスフリーな移動を実現していますが、あくまでもオフィスチェアであり、身体の不自由さなどに関係なく、誰もが快適に使用することができます。

Weltzには、Weltz-selfとWeltz-EVの2種類が公開されています。

Weltz-selfは、座面の真下に車輪が付いているため、その場で小回りの利いた旋回が可能です。一方、Weltz-EVは手元のコントローラーでスムースな移動が行えるよう設計されているため、座ったまま広範囲に移動することをサポートします。

どちらも実際に試乗してみたのですが、支障なく動かすことができ、座り心地も良かったです。デザインも空間に溶け込むよう工夫されており、多様なシーンでの活躍をイメージさせます。

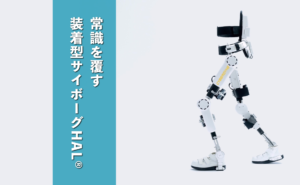

HAL®腰タイプ 自立支援用

HAL®(Hybrid Assistive Limb®)は、身体機能の自立を助け、人々の運動をアシストする世界初の装着型サイボーグです。

足腰の弱った方や身体に障害を持つ方、介助者のサポートなど、自立と介護の両面で使用者を支援します。

Puenteでも以前、HAL®について取材させていただいたのですが、福祉の現場に限らず災害といった場面も含めた活用も期待されています。従来になかった、装着者の意思を尊重するロボットスーツは、デザイン性もさることながら、開発までの科学的アプローチが近未来性を感じさせました。

感情表現字幕システム

感情表現字幕システムは、大日本印刷株式会社と株式会社NHKテクノロジーズが共同で開発した解析システムです。映像と音声をAIが解析し、人の感情をフォントに乗せて出力します。

字幕が単調で、話し手がどのような気持ちで発信しているのか分かりづらいという問題を解消し、また日常のコミュニケーションツールとしても多くの人が楽しむことができます。

「ユニバーサル」という言葉とともに、メディアでも多様なニーズに応えていこうとする動きが増えてきていますが、同システムはそうした要求に真摯に向き合っています。展示会では、担当の方に実演いただき、目の前で変換される様子を拝見しました。

聴いていても見てみても楽しめる展示でした。

やわらかロボ! ゲルハチ公

ゲルハチ公は、山形大学が製作したゲル状の素材を使用している犬型ロボットです。

ゲルハチ公には触れると体温を測定してくれる機能が搭載されており、新型コロナウイルスのさらなる拡大が懸念される現在でも遊び心を持って接することができます。

会場では入り口付近で出迎えていただき、一際目立っていました。

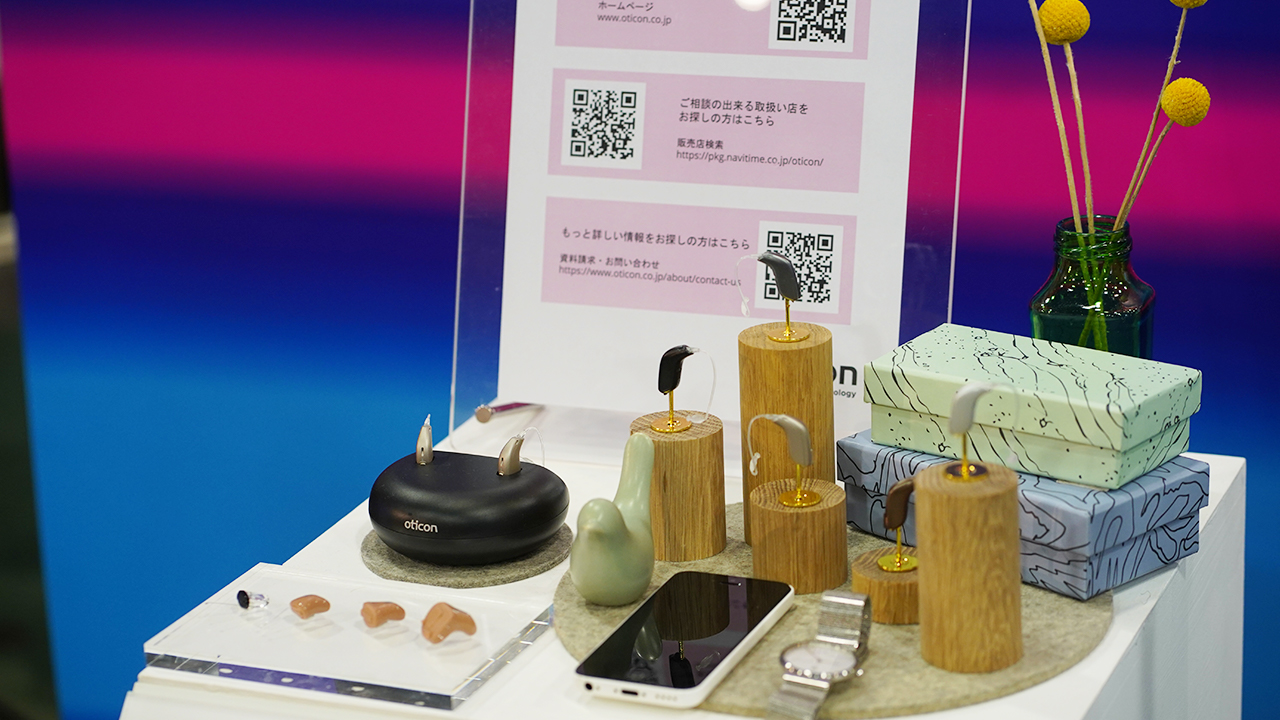

オーティコン Opn S

オーティコン Opn Sは、騒がしい場所でも聞き取りをサポートする先進的な補聴器です。人は音を脳で聞いているという点に着目し、使用者の負担を減らしつつ、会話の理解を高めてくれます。

補聴器のスタイルや色は、複数の選択肢から自分に合ったものを決めることができます。

SOUND HUG

「あなたの身体が耳になる」をコンセプトに、音楽を感じながら楽しむことができるのがSOUND HUGです。

音の旋律や高さに合わせて、振動や色が変わり、展示会でも音楽を流した状態で出展されていました。

日本フィルハーモニー交響楽団の主催で開催される「耳で聴かない音楽会」で有名になったSOUND HUGはコンサートや野外フェスなどジャンルを問わず、利用できます。

開発元のピクシーダストテクノロジーズ株式会社では、レンタルサービスを提供しています。ご興味のある方は、ぜひ一度問い合わせてみてはいかがでしょうか。

WriteWith 顔が見える筆談アプリ

(公式HPより)

(公式HPより)

聴覚障害者の楽しいコミュニケーション手段として出展されていたのが、WriteWithです。

誰かと意思伝達をする際、筆談を利用することも少なくありません。ただ嫌がられてしまったり、一方的なやり取りになってしまうケースもあるそうです。

WriteWithは、顔を見ながら筆談できるだけでなく、絵文字やエフェクトを使いながら、インタラクティブな会話を可能にします。

実際に会場でも、試してみたのですがたくさんハートマークなどが出現し、印象的な体験でした。

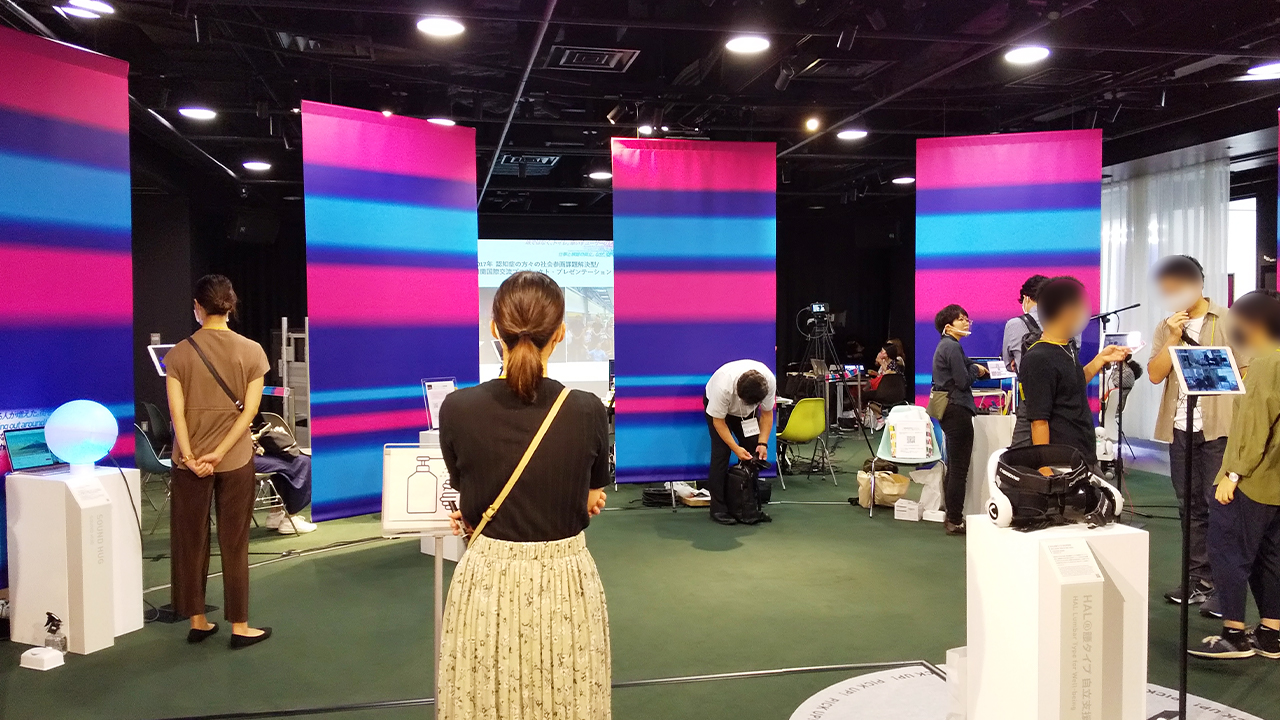

イベント・シンポジウム

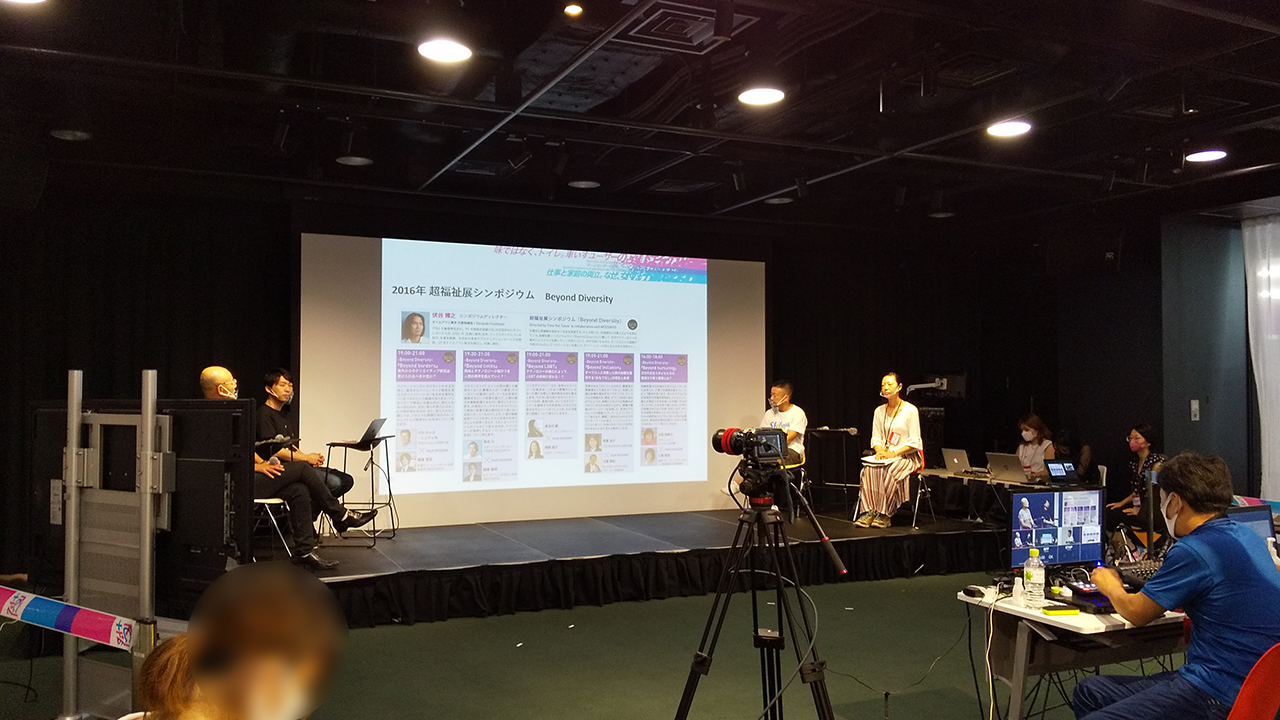

(シンポジウムの様子)

(シンポジウムの様子)

超福祉展では、オンラインのイベントやシンポジウムを開催していました。

イベントでは、『WheeLog! オンライン街歩きイベント』で全国各地をつなぎ街歩きイベントの模様の生配信や、車椅子YouTuber同士のコラボ生配信などが行われました。

こちらではイベントとシンポジウムから、ほんの一部をご紹介していきます。

2020超福祉展 WheeLog! オンライン街歩きイベント

2020年9月6日(日)12:00~15:00の日程で開始されたイベントです。渋谷と各地域をインターネットで繋ぎ、それぞれの街の良さを参加者同士でシェアしていく内容となっていました。

参加費は無料で、YouTubeで配信された動画でも数多くのコメントが寄せられていました。

WheeLog!の団体概要や最新情報、アプリに関する内容は公式HPや以下の記事をご覧ください。

今話題の車椅子YouTuberの2人が超福祉展を生取材!

BEYOND GIRLSの立ち上げメンバーで、YouTubeチャンネル『中嶋涼子の車椅子ですがなにか⁉︎』を配信されている中嶋涼子さんと、車椅子トラベラーとして三代達也さん。

このお2人が超福祉展でコラボ生配信を行いました!超福祉展の魅力や車椅子ユーザー、障害当事者に向けた質問コーナーを実施しました。

動画は中嶋さんと三代さん、それぞれのチャンネルで現在も公開されています。

xDiversityトークセッション 乙武義足プロジェクトとその未来

シンポジウムでは、これまでの福祉の枠を超えて様々な分野のスペシャリストが、熱い議論を繰り広げました。トークテーマは多様性やジェンダー、生涯教育やテクノロジーなど共生社会の実現に向けた内容でした。

コンテンツは非常に充実しているので、自分が問題意識を持っていたり、関心のあったテーマに出会うことができると思います。

個人的には、xDiversityのディスカッションで取り上げてられていたトピックは興味深かったです!詳細はシンポジウム一覧からご確認いただけます。

最後に

(帰り際に撮影した渋谷の街並み)

(帰り際に撮影した渋谷の街並み)

いかがだったでしょうか。

超福祉展の参加で感じられたのは、障害の有無にかかわらず、人々を繋ぐ新しい福祉の可能性でした。超福祉展は今年で最後ですが、展示会に参加されたプレゼンターの皆さんは各分野で様々な試みや活動を続けています。

私たちが想像している以上に、同じビジョンや想いを持って行動する仲間は多くいます。参加された皆さんの情報は、超福祉展のHPにも引き続き掲載されています。

ぜひチェックしてみてください!

(編集:伊藤弘紀|Twitter)